生きていく上で離れられないもの

音楽を始めたきっかけや、初めて人前で歌ったときのことを教えてください。

音楽を始めたきっかけは、大学に入って新しい趣味を見つけようと思い、軽音部に入部したことでした。

初めて人前で歌ったのも、その軽音部で新入生同士のバンドを組まされ、課題曲だったNirvanaの「About a Girl」をボーカルで歌った時ですね。キーが合わないわ、緊張で声が出ないわで、散々な出来だった記憶があります(笑)。

軽音部にはあまり馴染めず、すぐに辞めてしまったんですが、音楽そのものは続けようと思って、ボイストレーニングに通ったり、ヒトカラで一日中練習したり、アコースティックギターを買ってコードを弾きながら曲を作ったりしていました。

大学時代は、ボイトレ教室の年一回の発表会や、友人に頼まれて弾き語りを披露する程度の活動でしたが、今振り返ると、その積み重ねが今の自分の原点になっている気がします。

ご自身の音楽ルーツに影響を与えたアーティストやジャンルはありますか?

音楽に初めてのめり込んだきっかけは、清春さんです。

2005年4月16日、福岡のDRUM LOGOSで清春さんのライブを観たことが、自分にとって本当の意味で音楽に目覚めた瞬間でした。

それ以来、一日中CDを聴いたり、DVDやビデオを観たり、インタビューを繰り返し読んだりして、夢中で世界観を追いかけていました。

そこから清春さんが憧れていたDead EndのMorrieさんを聴くようになり、音楽のルーツを遡るような聴き方をしていましたね。

もう一人、大きな影響を受けたのがA-Show(壽屋音次郎)さんです。

音楽活動を始めて10年ほど経った頃に出会ったのですが、初めて演奏を聴いたとき「世の中にはこんな化け物がいるのか」と衝撃を受けました。

世間的には無名の弾き語りミュージシャンでしたが、僕にとっては圧倒的な存在で、彼と出会わなければ今の自分のライブスタイルは確立されていなかったと思います。

本当に多くの影響を受け、憧れていました。

そしてもう一人は、M1LKYWAYの伊集院香織さんです。

知り合って7〜8年になりますが、彼女と出会ってから、自分の凝り固まった価値観が一気に変わりました。

彼女は僕より8歳年下ですが、その考え方や生き方には学ぶことが多く、「彼女のやり方に沿って努力すれば人生が上手くいくんじゃないか」と思うほど影響を受けています。

どういうジャンルかは自分にとってはそこまで大きくなくて、結局はその人を好きになれるかどうかなんです。ロックだから清春さんや香織さんを好きになったんじゃないですし、ブルース・ソウルだからA-Showさんを好きになったわけではなく、彼ら彼女がたまたまやってたジャンルがロックだったり、ブルース・ソウルだったという感じです。

弾き語りというスタイルを選んだ理由、そこに込めた想いをお聞かせください。

弾き語りというスタイルを選んだ理由は、最初は「他に選択肢がなかったから」です。

清春さんに影響を受けて音楽を始めましたが、彼はギターも弾く一方で、どちらかといえばボーカリスト・パフォーマーとしての側面が強く、基本的にバンド形式の音楽でした。

社会人になってからはあまりにも忙しく、バンド活動を続けるのは現実的に難しかった。

その中で、「一人でも身軽にライブができる手段」として自然と弾き語りを選びました。

就職してからの5年間ほど、福岡で弾き語りライブを続けていましたが、当時は本当に拙い技術でしたし、理想とする弾き語りのモデルも周りにいなかったので、試行錯誤の連続でした。

ギターのブランドも知らず、弦の張り方すら意識していなかった頃です。

本当の意味で“弾き語り”に目覚めたのは、A-Show(壽屋音次郎)さんと出会ってからですね。

弾き語りは一人で完結する分、その場の空気に合わせて自在に変化できるのが魅力です。

セットリストを決めていても、会場の雰囲気や客層を見て曲順を変えたり、MCを挟んだり、演奏のテンポを変えたりできる。

これはバンドではなかなか難しい柔軟さだと思います。

僕のように10〜20人規模のライブが多いスタイルでは、その日その場に来てくれたお客さん一人ひとりの背景を想像しながら、空気を感じて構成を変えることができる。

そこに弾き語りの醍醐味があると感じています。

A-Showさんもその時々の状況でアレンジを変え、空気を読む演奏をする人でした。

彼は昨年亡くなってしまいましたが、今は彼が使っていたギターを2本引き継いで使っています。

彼がもうできなくなった分、僕が彼のスタイルや夢を引き継いでいく──その想いを胸に、これからも弾き語りを続けていこうと思っています。

曲を書くときは、どんな瞬間や感情から生まれることが多いですか?

曲は本当にいろんな状況で生まれます。

ギターを弾きながら考えている時もあれば、夢の中でできることもあるし、散歩中にメロディーが降ってくることもあります。

人によっては感情や出来事がきっかけになることも多いと思いますが、僕の場合は少し違っていて、日常的に常に曲の構成やメロディーの組み合わせを頭の中で考えているんです。

だから他の人よりも脳内ストックが多いのかもしれません。

それがあるタイミングで自然にまとまって形になった時、それを「メロディーが降ってきた」と感じるんだと思います。

なので、出来事や感情の有無は曲づくりそのものにはあまり関係がなくて、むしろ感情を載せるのは歌詞を書く時ですね。

ご自身の楽曲の中で、特に思い入れの強い曲やエピソードを教えてください。

色々な楽曲を作ってきましたが、今年の11月5日にリリースする「カレーハウスに食べに行こう」という曲が、これまでの中でも特に思い入れの強い作品です。

この曲は、尾道のカレー屋「あおぞらパパド」をモデルにして作ったもので、初めて弾き語りで披露した時に、店長やスタッフの方から「絶対に音源化してほしい」と強くリクエストをいただきました。

そこから制作を進め、店の3周年記念ライブでCDを発売し、店長の誕生日に合わせて配信リリースをするに至りました。

3周年記念ライブでは、用意していたCDがすべて売り切れて本当に驚きました。

僕がこれまで作ってきた楽曲は、自分の過去のトラウマや心の傷、悩みなどを題材にした内面的なものが多かったのですが、この曲は初めて自分以外の誰かに感謝を伝えるために作った曲でした。

曲調や歌詞も、できるだけ分かりやすさを意識していて、以前の自分なら確実にボツにしていたタイプの楽曲です。

それが多くの方に喜ばれて、喜んでいる姿を見て自分も嬉しかった。

この曲を通して、音楽の持つ“届ける力”を改めて感じましたし、いろんなことに気づかせてくれた作品だと思っています。

各種配信プラットフォームで聴けるのでよかったら聴いて頂けたら嬉しいです。

歌詞を書く上で大切にしている言葉やテーマはありますか?

その時々の状況によって大切にしている言葉やテーマは変わるので、「これ」と決めているものは特にありません。

ただ、たとえトラウマや心の傷、悩みを題材にした楽曲であっても、完全に救いのない内容にはしないようにしています。

マイナスの感情だけで終わらせないというか、どこかに少しでも希望や余韻を残したいと思っています。

もし暗い曲を作ってしまっても、人前で演奏する段階になると自然とブレーキがかかって、歌わなくなっていくんですよね。

自分でも「これはまだ歌うタイミングじゃないな」と感じることがあります。

言葉の面では、僕自身は完璧に何でも歌いこなせるタイプではないので、発音しにくい言葉や滑舌が難しいフレーズはなるべく避けています。

昔は“詩としての完成度”を重視して書くことが多かったのですが、最近はライブで初めて聴く方にも伝わるように、難しい言葉を使わず、分かりやすく伝えることを意識しています。

ライブでお客さんと心が通ったと感じた瞬間はどんなときですか?

「カレーハウスに食べに行こう」のような楽曲で手拍子をいただいた時も、もちろん心が通ったと感じます。

でも、それ以上に、自分の過去の経験や痛みをもとに作った曲で共感してもらえた時に、深くつながれたと感じます。

たとえば、離婚経験をもとに書いた「君の事」や、母が認知症になった時のことを歌った「永遠の嘘」を演奏した後に、

「離婚を思い出して胸が締めつけられた」

「自分の親のことを思い出して泣けてきた」

と声をかけていただくことがあるんです。

自分の中では過去の紆余曲折を整理するために作った曲が、聴いた方の人生にも重なって届いている──

その瞬間に、本当の意味で心が通じたんだなと感じて、すごく嬉しくなります。

尾道という街で活動することの魅力や、影響を受けている部分を教えてください。

尾道という街は、大阪や東京のような都会と違って、とてもコンパクトなんです。

どこかのお店に入って常連さんや店主と話をすると、たいてい共通の知り合いがいたり、「それならこの人を紹介するよ」と自然に人の輪が広がっていく。

そういう温かいつながりが生まれやすい街だと思います。

僕は、この街で築いてきた人間関係が本当に好きなんです。

ライブの宣伝も、今の時代ならSNSやネットで完結できますが、僕は今でも自分でフライヤーを作って、お店に足を運んで直接お願いしています。

単なる宣伝のためだけではなくて、行くたびに「この間こんなことがあったよ」と、それぞれの店のストーリーを聞けるのが楽しいんですよね。

効率やコスパの考え方とは真逆かもしれませんが、そうやって人と直接関わる時間が、僕にとっては何よりの魅力です。

地元の人たちとのつながりやサポートの中で印象に残っているエピソードはありますか?

尾道でよく通っている鍼灸院に「はりまる堂」という場所があるんですが、その院長と仲が良くて。

実は院長も“威丸オンベース”という名義で音楽活動をしているんです。

数年前、僕の音楽活動が少し行き詰まっていた頃に、その院長から「ネコノヒタイ市場」という路上ライブスペースを紹介してもらい、しばらくそこで演奏していました。

そこは若い女性シンガーソングライターの山本ういさんが切り盛りしていて、音楽だけでなく占いやハンドメイドアクセサリーなど、さまざまな表現が集まる場所でした。

お客さんが少ない時間に話したり、占いをしてもらったり、アクセサリーを買ったり。

そういう交流の中から自然に縁が広がっていきました。

その場で交流が出来た工藤舞さんには配信アルバムのジャケットを作ってもらい、

タロットをしてくれたカフェ「东风(こち)」の店長のところにも、今でも時々通っています。

山本ういさんとは路上ライブでも相性が良く、他の会場でも一緒にライブをしました。

演奏のあと、近くの「ネコノテパン」というパン屋さんで余ったパンを分けてもらったりして、そうした日常のやり取りも、すごく印象に残っています。

彼女は今、尾道を離れてしまいましたが、あの時期に出会った人たちとの縁が、今の自分の活動にも確実につながっています。

「カレーハウスに食べに行こう」のモデルになった「あおぞらパパド」との出会いも、まさにその流れの中にありました。

これまで出演したライブの中で、特に印象的なステージは?

これまで色んなライブをしてきましたが、特に印象的だったのは、今年(2025年)3月1日に東京のバー「赤バス」で行った、亡くなったA-Showさんの追悼ライブです。

同じくA-Showさんを尊敬している大柴広己さんにも出演していただきました。

僕はA-Showさんとは同じ生活圏で暮らしていて、彼の住んでいた賃貸の保証人も引き受けていました。

そして彼が亡くなった後は、彼の彼女さんや古くからの友人たちと一緒に遺品整理も行いました。

憧れて深く影響を受けたミュージシャンと、友人として関わり、保証人となり、最期には遺品整理までした──。

そんな経験をした人間は、おそらく自分ぐらいしかいないと思います。

あの日の演奏は、1曲1曲すべてが鮮明に心に残っています。

最後に演奏したのは、A-Showさんが生前「自分が火葬される時にはこの曲を流してほしい」と話していた

Otis Clayバージョンの「Do Right Woman, Do Right Man」でした。

その瞬間は、言葉にできないほどの想いが込み上げてきました。

あの日を境に、音楽は僕にとって“続けるもの”ではなく、“生きていく上で離れられないもの”へと変わった気がします。

この日のライブ音源は、彼の命日である11月18日に各種プラットフォームで配信リリースされる予定です。

ぜひ聴いて、あの日の僕の気持ちを感じてもらえたら嬉しいです。

普段の生活の中で“音楽の原点”になる瞬間はどんなときですか?

僕には今、生後1歳を過ぎた息子がいるんですが、彼に歌を歌ってあげたり、ギターを弾いたり、童謡を流したりすると、本当に嬉しそうに反応してくれるんです。

泣いていたのがピタッと止まって、じっと聴き入ってくれることもあります。

歌を歌うときも、ただ自分のために気持ちよく歌うより、彼に向けて気持ちを集中して歌うときのほうが、ちゃんと“聴いてくれている”感覚があるんですよね。

その瞬間って、ライブやレコーディングのように「上手く歌おう」とか「表現をどうしよう」とか一切考えていない。ただ、目の前の相手に気持ちを込めて歌っているだけ。

でも、実はその感覚こそが、一番自然で、僕にとっての“音楽の原点”なんじゃないかと思うんです。

心が折れそうなときや迷ったとき、どんな言葉や行動で立ち直りますか?

正直に言うと、心が折れそうなときや迷ったときは、言葉や行動でどうにかなるものではないと思っています。

基本的には、立ち直るまで時間が必要ですし、何か明確な原因があるなら、その原因そのものを取り除くしかない。

なんとなく落ち込んでいる時は、「きっと脳がそういう化学物質を出しているだけだ」と割り切って、散歩したり、外の空気を吸ったりして気分を切り替えます。

もし周囲の人や環境が原因であれば、関わり方を見直すか、必要であれば距離を置くこともあります。

音楽には気持ちを変える力があると思うし、実際に救われたと感じることも多いです。

ただ、それでも最後は“自分次第”なんですよね。

どんな言葉をもらっても、どんな音楽を聴いても、最終的に立ち上がるかどうかは、自分の中にしか答えがないと思っています。

“自分らしく生きる”ということを、和田さんはどんなふうに捉えていますか?

「自分らしく生きる」というのは、

“他人と比べず、自分の歩幅で立ち続けること”だと思っています。

音楽を続けていると、どうしても周りの状況が目に入ってしまうんです。

「あの人はお客さんが多い」「あの人のほうが評価されている」――そういう現実を前にすると、焦りや劣等感を感じることもあります。

でも、結局のところ、自分にしかできない音や言葉を積み重ねていくしかない。

他人の軸ではなく、自分のリズムで歩き続けることが、“自分らしく生きる”ということなんだと思います。

もちろん、音楽も仕事の一つである以上、自分のペースだけでは成り立ちません。

人との関わりやタイミングの中で、バランスを取りながら進んでいく必要があります。

それでも、軸を外さずに続けていくこと――それが大事だと思っています。

僕にとって音楽は、競争ではなく“心の記録”です。

たとえ評価されてもされなくても、「あのとき、確かに自分はこう感じていた」と言えるものを残していくこと。

それを作品として積み重ねていくことが、僕にとっての“自分らしさ”です。

今後挑戦してみたい音楽活動やコラボレーションはありますか?

もし、自分と価値観を共有できる人がいれば、一緒に何かを企画してみたいと思っています。

ただ、今の自分の中で一番挑戦してみたいのは、これまで二十年以上の音楽活動で経験してきた出来事や出会いや楽曲の背景を小説という形で残すことです。

楽曲やライブの裏側には、音や歌詞だけでは伝わらない物語がたくさんあって、それを言葉として描きたいと思っています。

思えば、僕が清春さんのファンになったのも、音楽やビジュアルの格好よさだけでなく、インタビューを通して伝わる人柄や作品に込めた想いに惹かれたからでした。

A-Showさんも同じで、彼の場合はメディアに出るような人ではなかったけれど、音楽だけでなく、生き方や語る言葉の一つひとつが強烈に印象に残っていて。

だからこそ、自分も音楽の外側にある物語を丁寧に伝えていくことが、自分のやっている音楽だったり人柄を伝える事にも繋がるのではないかと思ってます。

SOULFUL DAYSを読んでいる方々に向けて、最後にメッセージをお願いします。

音楽を続けてきて感じるのは、「うまくいく時」よりも、「迷ったり、立ち止まった時」の方が、実は多くの気づきや出会いがあるということです。

僕自身、これまで音楽を通じて本当にいろんな人と出会ってきました。

清春さんのステージに衝撃を受けた大学時代、A-Showさんや香織さんとの出会いで学んだ“音楽に生きる覚悟”

尾道で出会った人たちとの小さな奇跡の積み重ね――そのすべてが、今の自分の音や言葉を形づくっています。

僕にとって音楽は「競争」ではなく「記録」です。

うまく歌えた日も、思うようにいかなかった日も、

その瞬間の心の動きや誰かとの関わりが“記録”として音になり、残っていく。

だからこそ、これからも“自分の歩幅”で、

人とのつながりや日々の出来事を大切にしながら音楽を続けていきたいと思っています。

SOULFUL DAYSを読んでくださっている皆さんの毎日にも、

そんな「心が動く瞬間」がたくさんありますように。

そして、いつかどこかで僕の音楽がその時間の片隅に寄り添えたなら、

それが何よりの幸せです。

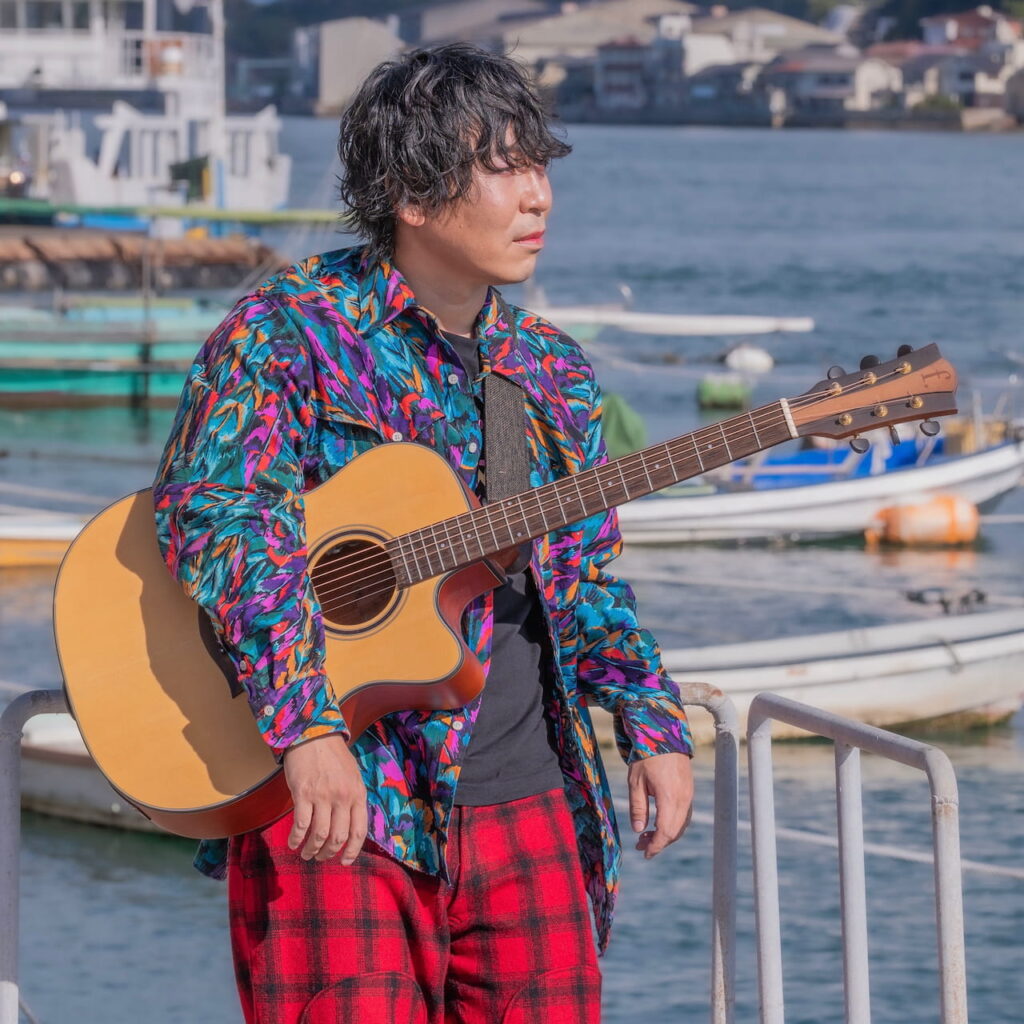

広島県備後地区を拠点に、飲食店やイベントでアコースティックギター弾き語りによる音楽活動を展開。日常や人の心情をテーマに、オリジナル曲とカバーを織り交ぜたライブを行う。各種サブスク配信サービスでも楽曲を配信中。